Н. Ульяновский

Кто прав?

На чрезмерную загруженность московского эфира жалуются вое радиолюбители и радиослушатели. Несмотря на несколько раз проведенные НКПТ опыты одновременной работы московских станций с специальной целью выяснить степень взаимных помех, мы до сих пор не имеем определенного ответа па вопрос и не знаем, правы ли радиослушатели, говорящие о ненормальности существующего положения, или прав Наркомпочтоль, заявляющий в лице руководителей радиовещания, что жалобы слушателей являются результатом их технической неподготовленности. Еще неизвестны результаты последних наблюдений, на основании которых Наркомпочтель собирался сделать окончательные выводы о помехах. Напомним, однако, что в период опытов Наркомпочтель жаловался на скудость поступающих сведений. Можно предположить, что слушатели, испытывающие помехи, давно "плюнули" на радиослушание, чем и объясняется эта скудость сведений, которая как будто, однако, не помешает Наркомпочтелю сделать "окончательные" выводы.

Московский эфир

Мы задаемся здесь целью для выяснения вопроса о том, кто прав и кто виноват, осветить вопрос о теоретической точки зрения и привести некоторые практические данные. Прежде всего внесем в вопрос ясность: нельзя применять в оценке помех одну и ту же мерку на вою территорию Москвы, так как сила помех в разных районах (как это будет ниже показано) весьма различна, хотя и везде очень велика.

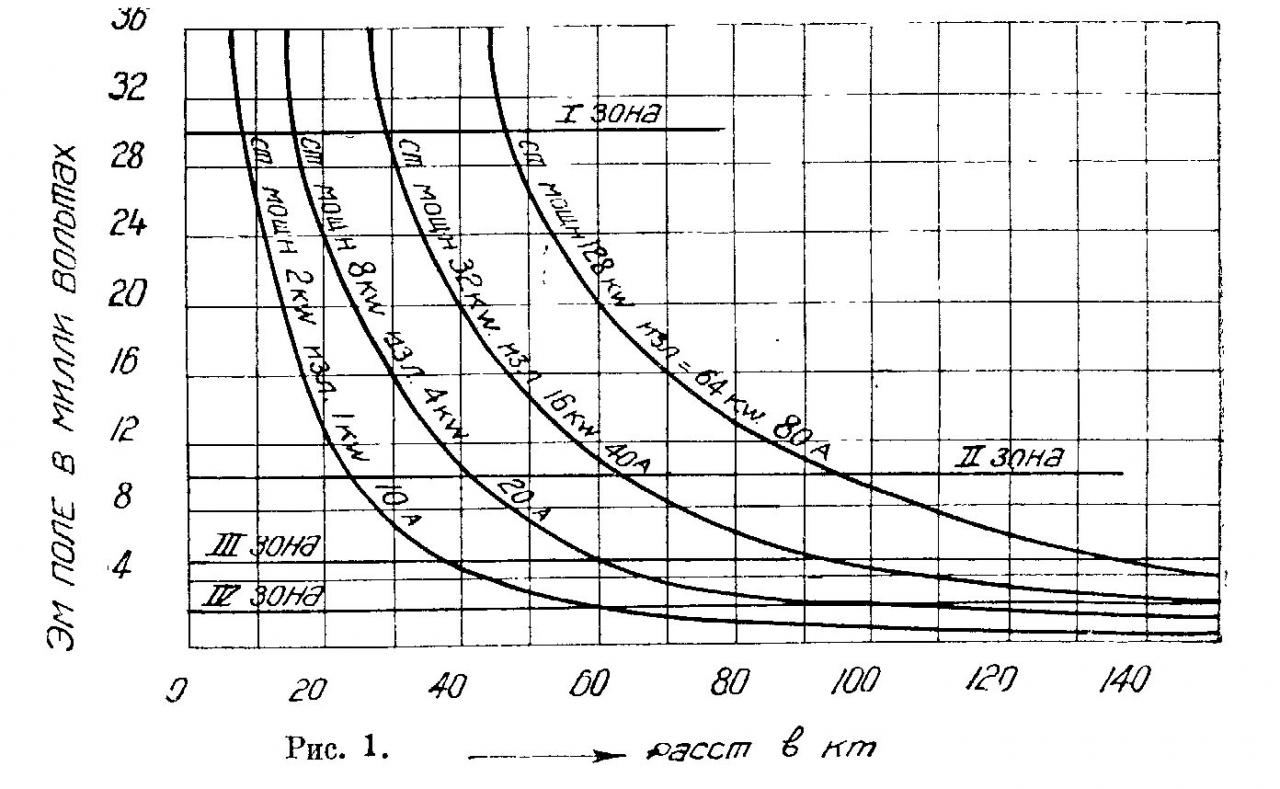

Один из английских авторитетов Эккерслей при рассмотрении вопроса о помехах местных станций разделяет прием по напряженности поля на следующие зоны: I зона с напряжением поля больше 30 000 микровольт/м; II зона - больше 10 000 микровольт/м; III зона - больше 5 000 мквольт/м; и, наконец, - IV зона - 2 500 мквольт/м. Эккерслей считает, что в I зоне прием относительно отдаленных станций возможен только на очень селективные, специальные приемники, дающие уже искажения вследствие очень большой селективности.

На рис. 1 даны кривые напряженности поля и деление на зоны Эккерслея, из которых видно, что I зона при излучаемой мощности в 16 кВт и волне в 361 м распространяется на 30 километров от станции. К сожалению, по не зависящим от нас причинам мы лишены возможности привести подобные кривые для московских станций, но можем сказать, что Москва лежат в I зоне по отношению ко всем 5 радиостанциям. Кроме того нужно помнить, что Эккерслей условия приема в I зоне имеет в виду для заграничного радиовещательного диапазона, который в несколько раз шире нашего практически употребляемого. Диапазону волн заграничных радиовещательных станций от 200 до 600 метров соответствует диапазон частот от 1500 до 500 кГц, т.е. в 5 раз больше занимаемого московскими мощными станциями диапазона от 415 до 200 кГц. Таким образом, на участке частот в 5 раз меньше того, который имеет в виду Эккерслей, мы имеем 4 передатчика, каждый из которых дает I зону, т.е. в 20 раз более худшие условия. Эккерслей наверное пришел бы в ужас от подобных условий. Он не рассматривает кривых ближе 10 километров от передатчика, - случай более близкого расположения мощной станции к крупному населенному центру за границей едва ли имеет где-либо место. В Москве же мы имеем удовольствие в самой черте города иметь три таких случая, поэтому I зона - это для нас еще не самое худшее.

Можно считать, что в любой точке Москвы мы имеем I зону Эккерслея по отношению ко воем станциям (также и "ВЦСПС"), причем напряженность поля значительно превышает 30 000 микровольт/метр, и, кроме того, еще зону непосредственной индукции - на территории радиусом в 2-3 длины волны вокруг каждой станции, в которой условия приема, конечно, еще хуже. В самом худшем случае на расстоянии, меньшем -- (случаи, имеющие место в Москве) приемник находится в поле самого вибратора (в поле излучающей антенны), т.е. в условиях, близких к приему на "горячую антенну". Однако такие безнадежные положения хотя и имеют место, но редки ввиду малости охватываемой полем вибратора территории, поэтому останавливаться на них не будем. В зоне индукции, а, также частично и в I зоне энергия, принимаемая антенной, оказывается достаточной, например для накала, ламп. В этой зоне, как известно, применяются даже схемы своего рода "полного питания" от антенны.

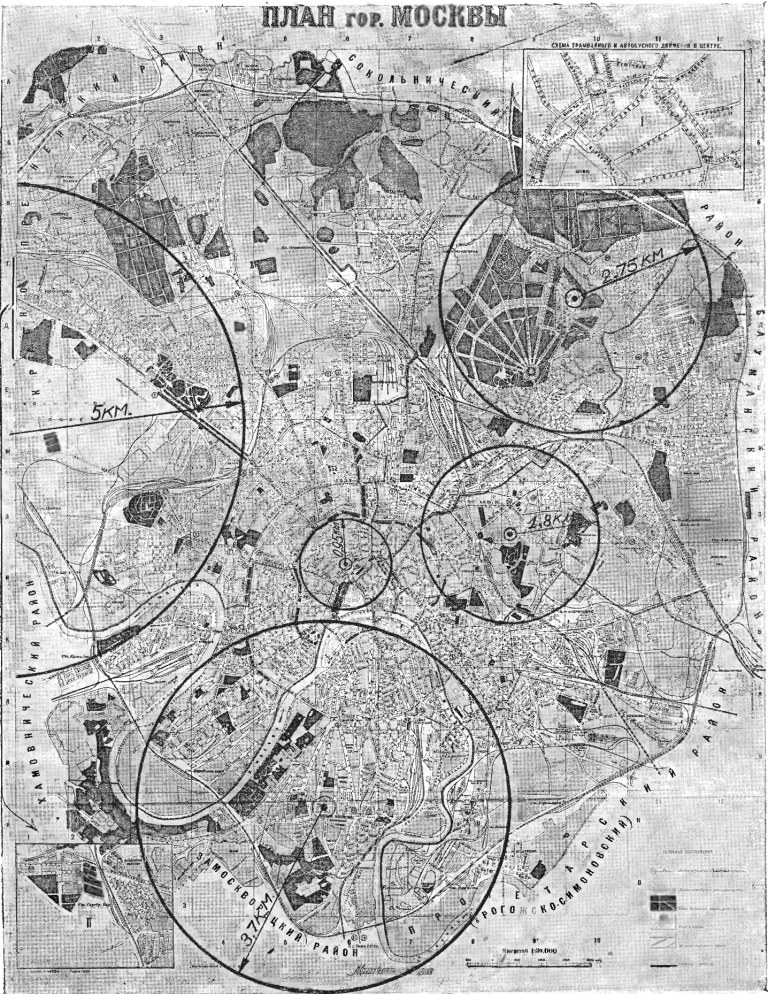

Рис. 2. План Москвы.

На рис. 2 на плане Москвы соответствующими кругами обозначены: 1 - радиус поля вибратора, 2 - радиус действия напряженного поля (непосредственной индукции). Таким образом для московских условий мы ввели "поправку" к эккерслеевским зонам, добавив еще две, так, сказать, "сверхэккерелеевских". Из рассмотрения на плане Москвы этих двух зон видим, что зона индукции занимает значительную территорию, и не так много места остается даже для I зоны, имеющей только одно излучаемое поле, в которой прием относительно удаленных станций требует уже специальных мер. В зоне же непосредственной индукции и даже в части I зоны, со значительно превосходящим 30000 микровольт/метр, полем, требуются специальные меры (фильтры, сложные приемники) даже для приема других местных станций.

Мы не можем, к сожалению, точно указать величину напряжения электрических полей, которые получаются в Москве от различных московских станций, но известно на основании измерений, что например поле "ВЦСЦС" в районе Замоскворечья превосходит 60 милливольт на метр. Другие станции дают ввиду их расположения в городе конечно еще большие поля. По приблизительным соображениям для различных станции поля будут такие: для расстояния от станций в 20 км 50-100 милливольт, для расстояния в 10 км 100-200 милливольт, и наконец для расстояния в 5 км 200-300 милливольт. Из плана Москвы видно, что на нем в кольце Окр. ж. д. невозможно отыскать точку, расположенную дальше, чем на 5 км от какой-либо станции, так что, вероятно, полем в 200 милливольт на метр каждый москвич "обеспечен". Однако, имея в виду, что обычный расчет напряженности поля неприменим в условиях распространения волн в городе, и поля вследствие поглощения энергии при распространении над городом получаются значительно меньше, посмотрим, какова будет картина взаимных помех не при поле в 200 милливольт на, метр, а при гораздо меньшем, т.е. в лучшем из возможных случаев.

Комментарии

Немного теории Возьмем

Немного теории

Возьмем напряжение полк Е=60 милливольт/метр (это во всяком случае меньше измеренной величины поля ст. ВЦСПС в Москве) и, построив кривую резонанса для лучшего любительского приемника, посмотрим, при каких расстройках приемника от частоты этого поля сохранится его мешающее действие на этот приемник. В частности посмотрим, какова картина будет при расстройке на 50 кГц.

Если принять глубину модуляции К= 40% (практический средний коэффициент модуляции), то величина модулированного напряжения выразится, как известно, так: Е1 = 2kE, т.е. Е1 = 2*40*60/100 = 48 милливольт/м. При действующей высоте антенны hg=5 м и сопротивлении антенны R=100 Ом, т.е. в случае настройки антенны на частоту поля, получим в антенне силу тока: Ia = E2hg/k = 48*5/100. Этой силе тока будет соответствовать во всяком случае очень большая слышимость.

Посмотрим, как будет меняться слышимость при расстройке приемника. Силу тока в антенне при резонансе принимаем за единицу и по приближенному аналитическому выражению для кривой резонанса построим эту кривую, в которой по оси X отложены частоты, соответствующие настройке приемника, а по оси У отложено отношение, где п показывает во сколько раз уменьшился ток в контуре приемника при определимой его расстройке по сравнению с резонансом (см. рис. 3 кривую I). Это отношение дано для различных декрементов затухания d=0,1, 0,315, 0,5. Силы токов при резонансе будут, конечно, различны во всех трех случаях, по нам интересно отношение токов, а не максимальная величина его при резонансе, поэтому ток при резонансе везде принят за единицу. Наиболее характерным d для наших любительских приемников при волне порядка 1000 м следует считать d=0,5.

Из кривых видно, что в случае приемника, имеющего d=0,5, при расстройке приемника на 50 кГц, т.е. примерно при перестройке приемника с частоты «ВЦСПС» на частоту «Попова», ток в контуре приемника, возбуждаемый полем «ВЦСПС», упадет в 2 раза, т.е. будет иметь величину 1,2 мА, что будет соответствовать слышимости в 4 раза меньшей, чем при резонансе (так как слышимость падает пропорционально квадрату силы тока). Если теперь принять, что силы приема «ВЦСПС» и «Попова» равны (на своих настройках), то соотношение обеих слышимостей будет 1:4, что даст очень сильные помехи.

Если взять лучший приемник (d=0,31), то слышимость при расстройке будет уже в 10 раз меньше, чем при резонансе, т.е. сила приема, к силе помех будет относиться как 1:10. Практически, конечно, бывает несколько иначе, так как в городе прием «Попова» все же сильнее «ВЦСПС» и это соотношение для рассматриваемого .случая будет фактически больше и помехи меньше. Но отсутствие назойливого мешания не является выходом из положения, так как художественность передачи, обязательная для радиовещания, даже при «не назойливых» помехах, все же нарушается.

Таким образом далее при этих лучших условиях о полной отстройке не может быть и речи. Мы умышленно взяли лучший приемник и напряжение поля значительно меньше имеющего место в действительности (поле «ВЦСПС»), чтобы заодно сказать, что и вынос станции «ВЦСПС» на 30 км от города все же не является выходом из положения. Не стоит, конечно, показывать, насколько хуже будут условия постройки и насколько сильнее будут помехи при приеме на худший приемник с худшей антенной, особенно если мешает не ВЦСПС, а станция, расположенная под боком.

На кривой рис. 2, кроме рассмотренных кривых, приведена еще кривая III, построенная для приемника с меньшим затуханием d=0,1. В этом случае дело обстоит несколько лучше, так как при расстройке на 50 кГц сила тока в антенне уменьшится в 10 раз, а слышимость - в 100 раз. Таким образом отношение слышимости принимаемой станции даче речи, музыки и т.д. глубина модуляции бывает очень различна - она колеблется от 10-80 %, и так как в некоторые моменты глубина модуляции слушаемой передачи может иметь величину 10 %, а мешающей 80 %, то соотношение их слышимостей нарушается в сторону увеличения помех. Особенно велики помехи будут при разнородных передачах (например речь и музыка).

Значит даже применение

Значит даже применение хорошего приемного устройства (d=0,1) не является полным разрешением вопроса, так как полного отсутствия мешания (что должно являться категорическим требованием, предъявлемым к приему) все же не будет. Удовлетворительными условиями приема можно считать такие, всегда действие мешающей станции на расстроенный относительно ее частоты приемник будет шике его порога чувствительности.

Полная отстройка, может быть достигнута лишь еще большим уменьшением затухания контура путем его улучшения и сильным ослаблением детекторной связи. Однако конструкция большинства любительских (фабричных) приемников не дает возможности широко регулировать детекторную связь. Кроме того это резко понизит силу приема желаемой станции, а самое главное - приемников с таким декрементом (d=0,1), даже при минимальной детекторной связи, у нас просто нет. Декремент большинства детекторных приемников при Х=1000 м, по имеющимся у автора данным, лежит в пределах от 0,2 до 0,7 (при наивыгоднейшей детекторной связи), т.е. во многих случаях кривая резонанса будет еще тупее, чем показанная на рис. 3 (II).

Какие же существуют выходы из этого положения?

Лучшим выходом из положения было бы применение приемников со сложной схемой (с несколькими колебательными контурами), дающих хорошую отстройку, но такие приемники очень сложны и дороги. Можно предложить в сущности еще только один: способ избавления от помех - при помощи фильтров на исключаемые частоты, но наличие пяти станций и необходимость иметь иногда, для четырех из лих фильтры делает этот способ также почти недоступным. Кроме того очень сильные помехи требуют очень хороших и дороги к фильтров, к очевидно невозможно снабдить ими всех слушателей. Кроме того оба способа так усложняют обращение с приемником, что справиться о ним будет под силу далеко не всякому радиослушателю.

Таким образом, следует констатировать, что московские слушатели-детекторники (именно детекторники составляют главную массу слушателей) находятся в безвыходном положении. Уплотненность эфира значительно превышает те возможности и отношении отстройки, которыми обладает наша массовая радиоаппаратура. Между тем, надо думать, что первое нужно приспосабливать к возможностям второго, а не наоборот.

Любители-ламповики находится, правда, в лучшем положении, но у них другое горе - гармоники.

Немного практических данных

Для иллюстрации приведенных рассуждений и полученных выводов, на рис. 4 и 5 приводятся две серии кривых, представляющих собой результаты произведенного два раза опыта, (12 июня и 18 ноября 1929 г.) во время одновременной работы 5 московских станций. Опыт заключался в следующем. Последовательно с телефоном в детекторный приемник П-3 (лучший из наших фабричных приемников) был включен гальванометр и пройден весь диапазон предварительно проградуированного приемника с отсчетом показаний гальванометра, через известное число градусов настройки. В результате были получены приводимые кривые, представляющие собой зависимость достоянной слагающей силы тока в телефоне от частоты, на которую настроен приемник (собственно, кривые резонанса), причем каждой катушке соответствуют две кривых (нa схеме длинных и коротких волн). Кривые имеют 4 и 5 максимумов, соответствующих настройке на одну из станций. Место приема. - Кожевники. Наибольший максимум соответствует частоте "Коминтерна" (ближе всех расположенного). Максимумы на частотах "ВЦСПС" и "Попова" зажаты между горбами "Опытного" и "Коминтерна". Отдельные горбы, как видим, нигде не разделяются совершенно, а сливаются очень высоко над порогом слышимости. На диапазоне частот от 165 до 460 кГц (волны от 1800 до 650 м), как видим, ток в телефоне нигде не падает низке, чем до 0,5 миллиампера. Детекторная связь поддерживалась все время наивыгоднейшей в смысле отстройки. Кривые сразу дают представление полнейшей "каши", имеющейся в эфире. Практически без раздражающих помех в обоих опытах слушать можно было только "Коминтерн" и "Опытный". Даже две самые дальние станции -"ВЦСПС" и "Попова" - тоже мешали друг другу (во II опыте).

Разумеется, этот опыт не характеризует общего положения вещей, но как частный случай достаточно показателен, и выводы из него полученные могут быть распространены и на другие случаи, схжие по условиям с данными. Следует еще отметить, что по стопам Москвы идет провинция. И московское положение в миниатюре существует, напр., в Харькове и намечается в Ленинграде. Можно безошибочно утверждать, что московские слушатели, давно лишенные элементарного права, само собой разумеющегося в радиовещании - права свободного выбора приема той станции, которую хотелось бы слушать, - слушают то, что кому "лезет" в приемник. Живущему около "Опытного" - "Опытный", около "Коминтерна" - "Коминтерн" и т.д. Отсюда недоразумения и жалобы: "Хочу слушать программы, идущие через "Попова" - оперы и т.д., а живу около "Опытного", где дают гармошку". Не об этом нужно говорить, а о восстановлении в нашем понятии самой идеи "радиовещания". "Для радио нет границ", по каждому москвичу эти границы указаны одной из волн: "Опытного", "Попова", "Коминтерна", "МОСПС", или, еще хуже, сразу двумя или больше из них.

Совершенным диссонансом с обрисованным положением в области радиовещания звучат слова: "Развитое использование радио для массовой работы требует системы соединения беспроволочными путями, требует перехода от односторонней к многосторонней передаче - слушанию, а в дальнейшем и двухстороннему видению на расстоянии... Исследование новых путей, могущих расширить, улучшить возможности победы над пространством для общения масс и продвижения культурных ценностей, должно быть задачей советских радиофикаторов" (из статьи т. А. Любовича, "Радио Всем", № 22, 1929 г.). Пока, же практически приходится искать пути, как это ни странно, лишь к обеспечению скромной возможности одностороннего слушания".

Что предвидится в будущем

Ничего, кроме той же I зоны, так как 300 киловатт в Богородске (60 км от Москвы), где ПКПТ, по имеющимся сведениям, предполагает строить будущий радиовещательный центр, (через 3 года), создадут те же условия, если не хуже. Расстояние выбрано совершенно недостаточное даже для втрое меньшей мощности, а не только для станции мощностью в 300 киловатт.

Практические предложения

Это, однако, дело будущего, а на сегодняшний день следует принять, по нашему мнению, какие-то меры, чтобы немедленно, насколько возможно, улучшить положение. Не подлежит сомнению, что в работе московских станций имеется параллелизм, совершенно излишний. По даже если и придется чем-нибудь пожертвовать, то это все же лучше, чем передавать все, чего никто но в состоянии слушать, так как жертвовать интересами московских слушателей нельзя. Необходимыми мерами, по-нашему, являются следующие:

1) Опытный передатчик немедленно перенести на Октябрьскую радиостанцию.

2) Закрыть передатчик им. Коминтерна (до его переноса на соответствующее расстояние вне Москвы). И вообще предназначенную для обслуживания провинции мощную станцию вынести на расстояние сотни и даже больше километров от Москвы.

3) Закрыть станцию МОСПС, как совершенно ненужную, сильно мешающую в районе своего расположения.

4) Мощпооть ст. им. Попова снизить до 3-5 кв. и, как расположенную в сравнительно ненаселенном месте, недалеко от города, использовать для городского вещания.

5) Вновь перераспределить волны с назначением трем оставшимся передатчикам "Опытный", "ВЦСПС" и "Попова" частот в пределах всего диапазона 200-600 кГц.

6) Передатчику ТАСС присвоить волну, наименее безопасную своими гармониками всем остальным.

7) Координировать программу станций НКПТ и ВЦСПС.

Эти меры приведут к тому, что ни одного передатчика не останется в черте города, и в действии будут максимум 3 передатчика, наиболее удаленные от густонаселенных мест.

В результате этих мер следует ожидать, что условия свободного выбора той или другой из местных станций будут доступны почти всем, но все же условия приема отдаленных станций будут еще затруднительны.

Источник: Ульяновский Н. Можно ли слушать в Москве без помех? - Радио всем! 1930. - №2. С.41-43.