Виктор Пестриков, Санкт-Петербург

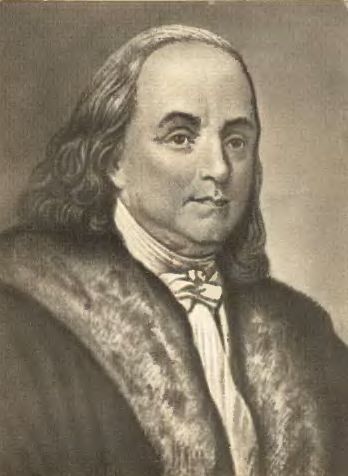

Немецкий физик Генрих Герц, как известно, экспериментально доказал, что электрический разряд, искра или молния создают в окружающем пространстве электромагнитные волны, а вот что молния имеет электрическую природу было убедительно доказано гораздо раньше, также экспериментально, выдающимся американским политиком и ученым любителем Бенджамином Франклином. С одной стороны удивительно, что человек, занимавшийся большой политикой, сумел оставить заметный след в науке об электричестве и стать крупным ученым. С другой же стороны, это показывает, как любознательность, подкрепленная финансами в сочетании с трудолюбием может расширить познания о природе различных явлений. Это еще раз подтверждает тезис выдающегося русского генетика Н.П. Дубинина, что одаренность - это эффективное развитие человеческой сущности качеств, при сочетании нормального генотипа с благоприятными условиями его развития. За эту точку зрения, а также публикации в открытой печати на эту тему, Н.П. Дубинин был подвергнут резкой критике на специально созванном Общем собрании АН СССР 27 ноября 1980 г., посвященном только этому вопросу. Время расставило все точки над "i", автор теории оказался прав и его помнят, а выступавших давно уже забыли.

Политик Б. Франклин, будучи в г. Бостон в 174Б г. (по другим источникам, 1743 г.), стал свидетелем циркового представления доктора Спенсера, приехавшего из Шотландии. В фокусах заезжего доктора использовались эффекты, связанные со статическим электричеством. Увиденное произвело на американского политика большое впечатление и вызвало у него желание найти научное объяснение увиденным экспериментам. Б. Франклину было 40 лет, когда он занялся вопросами электричества. И, что немаловажно, ко всему прочему, в этот момент времени, он был состоятельным человеком и располагал достаточным временем для занятий научной работой. О своем стремлении заняться наукой Бенджамин сообщил в письме своему другу, английскому ботанику и купцу, и к тому же еще члену Лондонского королевского общества Питеру Коллинсону (1694-1765). В ответ П. Коллинсон прислал специальную стеклянную трубку для получения электричества с помощью трения и инструкцию как пользоваться устройством. Опыты, проведенные Б. Франклином, с присланным устройством, стали той отправной точкой, с которой он начал исследование процесса электрического разряда вблизи остроконечных металлических стержней.

Бенджамин Франклин (17.01.1706-17.04.1790)

Б. Франклину было известно, что ранее вопрос о связи между электрическими явлениями и молнией находился в кругу научных интересов физиков разных стран, в частности, в Англии - И. Ньютона, Франции - Ж. Полле и Германии - Винклера. В этом вопросе, на момент когда им занялся ученый любитель из Нового Света, наиболее существенные результаты были у немецкого физика Винклера. Он пришел к выводу, что небесная молния и искра, полученная человеком, отличаются друг от друга только энергетической мощностью. Другими, словами искра - это микроскопическая искусственная молния. Согласно его научным воззрениям, молния является результатом трения воздушных частичек о водяной пар, который поднимается с больших водных поверхностей.

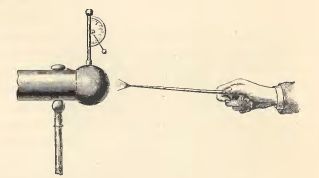

Опыт Б. Франклина, показывающий способность заостренных предметов извлекать ниспускать “электрический огонь”. 1750 г.

Первые шаги Б.Франклина в науке оказались на редкость плодотворными. В письме отправленному в Лондон 11 июля 1747 г. П. Коллинсону он сообщает, что "пришлось наблюдать ряд представляющихся нам новыми явлений... Первое из них заключается в замечательной способности заостренных предметов извлекать и испускать электрический огонь". Следует отметить, что письма научного содержания в 18-м веке представляли одну из форм общения между учеными. Наблюдая электрический разряд кондуктора при нахождении возле него заостренного металлического стержня, Франклин пришел к изобретению молниеотвода. (Кондуктор - электрический проводник или металлическая часть, обладающая способностыо воспринимать и суммировать определенное количество электричества, например, металлические шары электрический (электростатической) машины). В письмах к П. Коллинсону он неоднократно затрагивал вопрос о сходстве молнии и электрической искры. Так в письме, датированном 1750 годом, он писал. "Если грозовые облака действительно наэлектризованы, то нельзя ли в таком случае защитить от удара молнии дома, церкви, корабли и пр. устройством высоких заостренных железных шестов? От основания, такого железного шеста, должна была бы идти по наружной стене дома в землю или по борту корабля в воду металлическая проволока. Эти заостренные железные шесты, вероятно, бесшумно отводили бы электричество из облака прежде, чем последнее приблизилось бы настолько, чтобы можно было опасаться удара молнии, этим способом можно было бы защититься от этого ужасного несчастья!" Изучая электрические искры, образующиеся при работе электростатической машины собственной конструкции, Б. Франклин установил 12 общих свойств, присущих искре и молнии. Для подтверждения своих теоретических предпосылок он решил экспериментально выяснить, "наэлектриризованы ли грозовые облака, несущие молнию". Ученый, не найдя здания требуемой высоты в своем городе, решил запустить во время грозы в небо воздушный змей. Вот как описывает знаменитый эксперимент, знакомый американского ученого, Джозеф Пристли. "Приготовив большой шелковый платок и крестовину из двух палок достаточной длины, чтобы растянуть на них платок, Франклин стал ждать грозы... (В описании конструкции змея не отмечена одна важная деталь. К верхнему концу вертикальной планки крестовины был прикреплен кусок проволоки с очень острым концом, который выступал за край планки не меньше чем на фунт. Прим автора. Змей поднялся в воздух. Прошло немало времени, а каких-либо признаков электризации змея не было. Наконец, когда надежда на успех опыта, казалось, уже исчезла, Франклин у видел, что ворсинки на пеньковой бечеве, к которой был привязан змей, встали дыбом, словно они находятся на проводнике. Обрадованный этим явлением, он тотчас приблизил палец к ключу (он свисал с бечевы, которая оканчивалась изолирующей шелковой лентой), - и с ключа потекли электрические искры!.. Предоставим же читатели самому судить о том, какое чувство испытал Франклин, когда понял, что совершил открытие... Это произошло в июне 1752 года, через месяц после того, как во Франции его теория была подтверждена, о чем он в то время еще не знал".

Через два месяца после этого события Б.Франклин установил на крыше своего дома в Филадельфии стержень, конец которого был соединен с железным насосом изолированной проволокой, спускающейся по стене, которая представляла собой ни что иное, как заземление. Оригинально им был решен вопрос сигнализации надвигающегося грозового фронта, то есть прохождения над молниеотводом грозового облака. "Против двери, ведущей в мою комнату, - писал он, - проволока раздваивалась, на концах ее, расходившихся сантиметров на пятнадцать, были укреплены колокольчики, а между ними на шелковой нитке подвешен бронзовый шарик, который должен был раскачиваться и ударять по колокольчикам, когда над домом проходили заряженные электричеством облака". По существу это был электрический звонок, но работающий не от источника постоянного или переменного тока, а от статического электричества.

Следует заметить, что попытки защищаться от молнии, были известны еще задолго до начала нашей эры. Во время археологических раскопок в Египте были найдены надписи на стенах разрушенных храмов, из которых следует, что установленные вокруг храмов мачты служили для защиты "от небесного огня". Примером, может служить храм Эдфу. Дошедшие до нас другие египетские надписи свидетельствуют о том, что за много веков до нашей эры, во время правления Рамзеса III использовались заостренные сверху и позолоченные по повелению фараона сорокаметровые мачты для отвода от храма грозы и огня.

Древнеримский писатель и ученый Плиний Старший в своем известном энциклопедическом труде "Естественная история в 37 книгах" сообщает, что, по преданиям, жрецы во время обрядов переводили молнию в землю, пользуясь высоким металлическим шестом. В истории четвертого и пятого веков также находятся следы использования некоторых устройств, подобных молниеотводам.

Научное же объяснение работы молниеотводов, неправильно называемых в повседневном быту громоотводами, и их широкая популяризация начались уже гораздо позже, лишь в середине XVIII века, благодаря трудам Франклина в Америке, Ломоносова и Рихмана в России, Долибара во Франции, Дивиша в Моравии, а также других ученых.

Б. Франклин был многогранным ученым, его интересовали в равной степени гуманитарные и технические науки. Он установил закон сохранения зарядов и ввел в физику электричества многие термины, которыми пользуются до сих пор. батарея, заряд электричества, конденсатор, проводник, электрический удар, электрик, наэлектризованное (тело), Лейденская банка, минус, отрицательный заряд, непроводник (изолятор), плюс, грозовой разряд.

В России были хорошо известны работы Б. Франклина. В 1757 г. газете "Санкт-Петербургские ведомости" было помещено сообщение об изобретении "громоотвода". Б. Франклин явился первым американским ученым, избранным 2 ноября 1779 г. иностранным членом Петербургской академии наук. Не без помощи Б. Франклина были установлены добрые отношения между США и Россией. Русская декларация от 28 марта 1780 г. о вооруженном нейтралитете в войне США против Великобритании оказала действенную помощь молодому государству и была высоко оценена Б. Франклином.

Исследования природы молнии сыграли большую роль в зарождении радиотехники. Важным оказался тот факт, что грозовой разряд действует как мощный радиопередатчик. Любое резкое изменение электрического тока, как известно, сопровождается электромагнитным излучением, которое распространяется в пространстве по всем направлениям от породившего его источника. Аналогичные изменения тока происходят и на различных стадиях развития грозового разряда. Интенсивность излучения грозового разряда, подобна интенсивности других электромагнитных волн, и также уменьшается при удалении от источника, приемник способен "поймать" это излучение за тысячи километров от породившей их грозы и даже в противоположной точке земного шара.

Колебательный характер электрического разряда был доказан еще до экспериментальных работ с электромагнитными волнами Г. Герца. Французский физик Феликс Савари (Savary F., 1791-1841) в 1826 году отметил колебательный характер электрического разряда, после того как заметил, что если посредством тока лейденской банки намагнитить стальную спицу, то ее намагничивание иногда происходит в одном направлении, а иногда в другом, при тех же знаках заряда. В 1842 г. Д. Генри (1797-1878) и в 1847 г. Г. Гельмгольц (1821-1894) пришли к выводу, “что разряд лейденской банки состоит не из одного перехода электричества с одной обкладки на другую, а из целой серии быстро затухающих электрических колебаний". Теория колебательного характера электрического разряда была дана Вильямом Томсоном (лорд Кельвин, 1824-1907), который в 1853 г. предложил формулу зависимости периода колебаний Т электрического разряда от емкости С и индуктивности L системы.

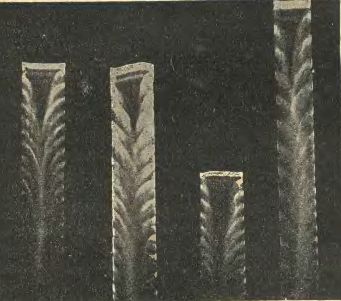

Важным вкладом в изучение искрового разряда явились работы немецкого физика Вильгельма Феддерсена (Feddeisen V., 1832-1918), который в период 1858-1862 г.г. исследовал разрядную искру с помощью вращающихся зеркал. Он установил, что каждый разряд состоит из целой серии разрядов, а время между разрядами пропорционально корню квадратному из произведения емкости и самоиндукции цепи, в которой это происходит. Это подтвердило теорию В. Томсона и убедительно доказало, что электрический разряд имеет колебательный характер.

Вид искры во вращающихся зеркалах, полученный в эксперименте В. Феддерсена, для подтверждения колебательного характера искрового разряда. 1862 г.

Первым передатчиком радиоволн в исследованиях пионеров беспроволочной телеграфии в начале был природный передатчик - молния. Русский ученый А.С. Попов в ходе экспериментов в начале апреля 1895 года принимал на сконструированный им когерентный радиоприемник с релейным усилением электромагнитные сигналы атмосферного происхождения, т.е. разряды молний. Это было всего за несколько недель до официальной демонстрации первой в мире системы радиосвязи. По поводу "грозоотметчика" А.С. Попова один французский историк беспроволочного телеграфа сказал. "Уже в 1895 г., когда никто еще не мог выступить с предложением беспроволочного телеграфа, был кто-то, кто телеграфировал при помощи электричества. Этот "кто-то" - была молния, которая телеграфировала А.С. Попову в его лабораторию "я здесь" и давала ему точные указания своего капризного пути"'.

Комментарии

Принципиальная схема искровой

Принципиальная схема искровой радиотелеграфной системы радиосвязи А.С. Попова, апрель-май 1895 г.

К - ключ, КР - катушка Румкорфа, П - прерыватель Вагнера, С - блокировочный конденсатор, В - волновой вибратор (антенна передатчика), Б - гальваническая батарея, А - антенна приемника. Кг - когерер, L - катушка индуктивности, Р - реле, З - электрический звонок.

Впервые искусственные электромагнитные волны, созданные человеком, получил Г. Герц во время проведения экспериментов в 1888-1889 г.г. Он использовал искровой генератор (катушка Румкорфа с линейным вибратором), который благодаря колебательному характеру искрового разряда позволял получить быстро затухающие электромагнитные волны. Для приема появившихся в пространстве электромагнитных волн Г. Герц использовал резонатор, который располагал на некотором расстоянии от антенны генератора. В момент улавливания резонатором электромагнитных волн, в его искровом промежутке появлялись еле заметные искорки, которые можно было увидеть в лупу.

Первая в мире радиосвязь была проведена А.С. Поповым 25 апреля (7 мая) 1895 года с помощью искровой приемопередающей радиосистемы. Эта система радиосвязи стала прототипом систем беспроволочной телеграфии первого поколения.

Во время существования искусственной искры успевает произойти несколько десятков затухающих колебаний, пока из-за потерь энергии на активном сопротивлении и за счет излучения разность потенциалов не упадет до значения, при котором уже невозможен искровой разряд. После этого наступает сравнительно большой период времени, когда вибратор не излучает, а заряжается до пробойного напряжения. Время "зарядки" обычно в десятки и сотни раз превышает время "работы" (излучения) вибратора. Это есть одна из основных причин малой средней мощности искровых генераторов радиоволн. Кроме того, в станциях с непосредственным возбуждением антенны спектр излучаемых сигналов, вследствие сильного затухания, был непомерно широк, что создавало значительные трудности при организации радиоприема.

Для снижения затухания в антенной цепи искрового передатчика в начале 1900 г. немецкий радиотехник Фердинанд Браун предложил вынести разрядник из антенной цепи и связать его с антенной с помощью одного или нескольких связанных контуров. Искровые передатчики такого типа называли "отправителями Брауна". В схеме Брауна антенная цепь через катушку связи связывалась с замкнутым колебательным контуром, в котором к электродам разрядника подводилось высокое напряжение, например, от катушки Румкорфа. Емкость конденсаторов контура выбиралась достаточно большой, чтобы иметь возможность накопить в конденсаторах как можно больше энергии. В атом случае после пробоя искрового промежутка появлялась возможность во время колебательного разряда перехода энергии в антенный контур и возбуждения его на собственной частоте. При совпадении собственных частот контура и антенны, получалась связанная система двух контуров. При атом замкнутый контур с искровым промежутком обладал большим затуханием, а антенный контур имел сравнительно малое затухание. При сильной связи контуров, накопленная в замкнутом контуре энергия, после разряда передавалась в антенну. После затухания основных колебаний в замкнутом контуре, часть энергии оставшейся в антенном контуре возвращалась в замкнутый контур и выбывала новую вспышку в разряднике и т.д. В результате возникал колебательный процесс в замкнутом и антенном контуре, и вместо однократного спадания тока возникали биения. При атом в замкнутом контуре значительная часть энергии расходовалась впустую. Искровой передатчик по схеме Брауна имел дальность действия свыше 10000 км и благодаря слабому затуханий волн позволял производить точную настройку приемника на передающийся сигнал.

Принципиапьная схема искрового радиопередатчика Ф. Брауна (так называемый “отправитель Браунама"). Обозначения на схеме: Q1 - ключ, КР - катушка Румкорфа, ИР - искровой разрядник.

Искровые передатчики передавали информации в телеграфном режиме с помощью азбуки Морзе. Осенью 1903 г. А.С. Попов и его ученик С.Я. Лифшиц построили первую искровую радиотелефонную систему связи. В системе использовался искровой передатчик, в котором вместо ключа был подсоединен микрофон. В январе 1904 г. А.С. Попов продемонстрировал работу этой системы перед участниками 3-го Всероссийского электротехнического съезда. Вслед за этой работой в 1904 г. появились сообщения об аналогичных экспериментах по радиотелефонированию с помощью затухающих колебаний проведенных итальянским физиком К. Майораной. Технические трудности по модуляции затухающих электромагнитных колебаний так и не позволили разработчикам создать промышленный образец искровой системы связи, способной передавать речь.

Принципиальная схема

Принципиальная схема искровой радиотелефонной системы радиосвязи А.С.Попова, осень 1903 г.

Обозначения на схеме: КР - катушка Румкорфа, ИР - искровой разрядник.

Для достижения слабого затухания радиоволн немецкий физик Макс Вин (Wien Max) в 1902 году предложил разделить искровой разрядник на несколько автономных последовательно включенных искровых промежутков. По достижении напряжения на разряднике определенной величины происходил последовательный пробой всех искровых промежутков. Проводимость такого разрядника резко и быстро уменьшалась по окончании первого ряда затухающих колебаний в замкнутом контуре, и он уже не пробивался вновь, а энергия из антенны вообще не возвращалась в колебательный контур. Система Вина получила название "метода ударного возбуждения колебаний". Особенно хорошие результаты она давала при питании первичного контура передатчика от генераторов тока повышенной частоты (200-1000 Гц) через повышающий трансформатор. В этом случае принимаемые сигналы после детектирования в приемнике имели музыкальный тон, что облегчало их прием в условиях помех от сигналов других радиостанций или атмосферных разрядов. Радиостанции с разрядником Вина называли радиостанциями со звучащей искрой. Сигнал искровой радиостанции прослушивался в наушниках радиоприемника в виде музыкального тона определенной высоты при условии, что скорость появления искр составляла 500...2000 искр в секунду.

Были предложены и другие быстрые способы гашения искрового разряда. Наибольшее распространение получил механический способ. Гашение искрового разряда происходило в результате быстрого увеличения искрового промежутка между неподвижными контактами, и контактами, находящимися на вращающемся металлическом диске. В наиболее простом варианте к двум неподвижным электродам разрядника подводилось высокое напряжение, между которыми вращался электродвигателем металлический диске четным числом выступов. Контакты располагались на диаметрально противоположных точках относительно зубьев диска. Расстояние между электродом и зубом диска составляло 0,5-1 мм. Напряжение к электродам подбиралось таким, чтобы в момент нахождения зубьев под электродами происходил искровой разряд. Если диск вращался со скоростью n оборотов в секунду, и на нем было р выступов, то образовывалось nр искр в секунду, и столько же комплектов радиоволн излучалось антенной. Системы связи с вращающимися разрядниками использовались в начале XX века на мощных радиостанциях России. Ходынской, Царскосельской и Николаевской.

Ходынская искровая радиостанция имела мощность около 100 кВт и работала на волне 7000-9000 м. Схема радиостанции содержала последовательный LC контур, который заряжался от источника питания через дроссель Др, а затем замыкался накоротко в момент пробоя вращающегося искрового разрядника Р. Индуктивность контура L была связана с антенной катушкой LA, посредством которой затухающие колебания высокой частоты передавались в антенну. Искровой разрядник был выполнен в виде медного диска диаметром 0,7 м с массивными медными зубцами. Этот диск весил 500 кг и вращался со скоростью 1200 об/мин. Питание станции осуществлялось от 12 машин постоянного тока МП, соединенных последовательно и дававших суммарное напряжение около 12 000 В. Параллельно машинам были включены буферные аккумуляторы емкостью 54 А-ч каждый. Вся система электропитания была надежно изолирована от земли. Манипуляция передатчика производилась с помощью особого автоматического ключевого устройства К, одновременно разрывавшего цепь высокого напряжения в четырех местах. Дуга, возникавшая на контактах в момент их разрыва, гасилась сжатым воздухом. Радиостанции этого типа позволяли поддерживать связь Российскому Генеральному штабу со своими союзниками, входившими в состав Антанты.

Принципиальная схема Ходынской искровой радиостанции. 1924 г.

Эксплуатация передатчиков с затухающими колебаниями показала, что они имеют ряд недостатков, которые очень труд но устранить при использовании для возбуждения радиоволн искрового разряда. Главный из них заключался в том, что искровые передатчики излучали слишком широкий спектр частот вследствие не синусоидально и формы колебаний и не когерентности от дельных затухающих посылок. Две искровые станции с различными несущими частотами настолько мешали друг другу, что одновременная их работа практически исключалась. Из-за слишком большого уровня создаваемых помех искровыми генераторами их работа была полностью запрещена с 1940 г. И все же использование разряда электрической искры для возбуждения радиоволн не только сыграло важную роль на начальном этапе развития радиосвязи, но и стимулировало разработчиков на создание новых типов генераторов радиоволн. Передатчики с затухающими колебаниями со временем были вытеснены более совершенными генерирующими устройствами незатухающих электромагнитных колебаний.

Литература

Источник: Пестриков В.М. Молния - мать искрового передатчика. "Радиохобби". - 2003. - #2. - С.2-4.